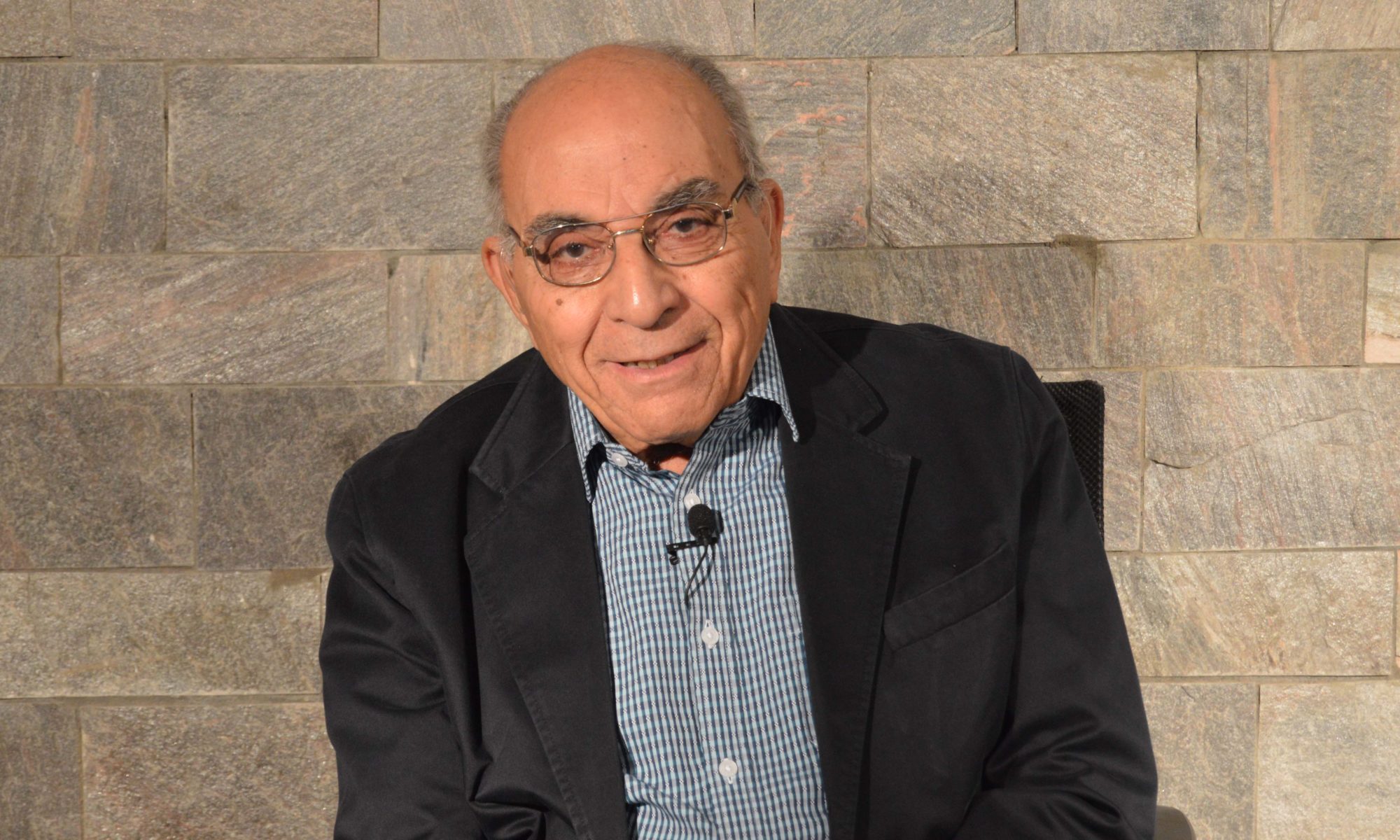

الأستاذ الدكتور

يحيى توفيق ماضى الرخاوى

أستاذ الأمراض النفسية بكلية طب القصر العينى – جامعة القاهرة

التاريخ العلمى والمهنى والثقافى

(” مسار فكـــــر”)

1998

الاسم: يحيى توفيق الرخاوى.

تاريخ الميلاد: 1 نوفمبر 1933

مكان الميلاد: القاهرة – جمهورية مصر العربية.

الجنسية: مصرى.

الحالة الاجتماعية: متزوج

الزوجة: فوزية إبراهيم داود

الأبناء:

محمد: 9 فبراير، 1962

منى: 26 نوفمبر، 1963

مى: 14 سبتمبر، 1965

مصطفى: 7 أغسطس، 1967

التعليم الثانوى: مدرسة مصر الجديدة الثانوية ، القاهرة.

الكلية: بكالوريوس الطب والجراحة، كلية الطب، جامعة القاهرة، 1957.

المؤهلات العليا:

دبلوم الأمراض الباطنية، 1959 كلية طب قصر العيني- جامعة القاهرة.

دبلوم الأمراض النفسية والعصبية ، 1961 كلية طب قصر العينى – جامعة القاهرة.

دكتوراه الطب النفسى ، 1963 كلية طب قصر العينى – جامعة القاهرة.

- كلية الطب جامعة باريس، مستشفى سانت آن، قسم بيير بيشو.

- طب نفس الأطفال، قسم أ.ليبوفيسى، ودياتكين.

- الطب النفسى الاجتماعى بالاشتراك مع بيير برينيتى.

- حضور ندوات ومحاضرات جون ديلاى، هنرى إى، و لاكان فى مستشفى سانت آن ( أكتوبر 1968- نوفمبر 1969).

الوظائف والمناصب الرسمية الحالية:

أستاذ الطب النفسى: كلية الطب – جامعة القاهرة. (1974).

كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية: جمهورية مصر العربية. (1973).

لم نعتد أن نتكلم عن أنفسنا، ولا حتى للتقدم لشغل وظيفة بما يسمّى تأريخ الإنجازات، ولا حتى فيما يسمّى بالسيرة الذاتية.

وبالنسبة لأن هذا التاريخ الذى طلب منّى مؤخرا سيقدّم إلى هيئة عالمية، فقد وجدت أن الحرج أكبر ، والمسئولية أثقل، وأن المسألة هى مسار فكر، وليست مجرد إنجاز نشر أو شغل وظيفة، ثم فى النهاية ، إن ما يقوله الناس -مختصّين وعامّة- هو الأبقى، ثم أن ما يقوله التاريخ هو فصل الخطاب إذا ما أتيح للتاريخ الأمين أن يفصل الخطاب.

ولم يكن مدهشا لى أن أحاول أن أكتب هذا الذى يسمّى مسار تاريخ شخصى..لأول مرّة، وأنا فى السابعة والخمسين من عمرى (بالمناسبة: ولدت-دون عيد-فى مثل هذا اليوم الذى أكتب فيه هذا الكلام، 1/11/1933) ، ذلك لأننى لم أضطر إليه من ناحية ، وأنه لم يطلب منى من ناحية أخرى، وقد حمانى هذا وذاك من أن أشكل حياتى، ونشاطى العلمى والعقلى طبقا لما يمكن أن أكتبه فى مثل هذا الــَّـزمان.

وكلّما أتيحت الفرصة لأحدهم أن يقدّمنى فى محفل علمى أو ثقافى ، وقدّمنى بما يعرف من تاريخى أصابنى نوع من التساؤل عمّا إذا كان “هذا” هو أنا.

ومع ذلك، ومع تقدّم السن، ومع تزايد وإلحاح احترامات الواقع، اضطررت أن أكتب ما صدر فى هذه الصفحات وكأنى هو، لكننى كدت أحجم عن إرساله، ثم خطر لى أننى أعود بهذا العزوف فأقصّر فى حق فرعى، وفى حق من يمكن أن أساعده من خلال ذكر بعض الحق عن شخصى، أقصّر تقصيرا لم يعد عمرى أو ظروفى تسمح باللحاق به لتعديله، كذلك كان ثمة دافع مُواكب ذكّرنى بأن هذا العزوف، بعد هذه السن، إنما يتضمّن شكلا من ادعاء التواضع الذى يحمل حتما مظنة غرور.، فقررت إرساله.، فلم أستطع. فخطر لى أن ألحق به هذا الملحق الذى يقدّمنى بالصورة الأقرب إلى ما أتصورّه أنا، فضلا عن أنه يعيد توزيع تاريخى من زاوية تخصصى، (وما يتصل بهذا التخصص)، ذلك أننى أحسب أن مسار الحياة العلمية والحرفية لفرد ما، هو فى واقع الأمر مسار تطور فكره، ونمو وجوده، فإذا كان المقصود بما يسمّى مسار حياة أن يتعرف من يقرأه على صاحبه فكرا متحركا، وليس مجرد اسم منشور، فإن التعرف الأمين يحتاج إلى تنظيم مناسب.

لذلك قدّرت أن هذا الملحق هو أهم من السرد السابق – على الأقل من وجهة نظرى.

أولا: إيضاح مبدئى.

بداية أحب أن أوضّح بعدين فى علاقة شخصية بالطب النفسي:

فقد صعب على منذ البداية أن أمتهن هذا التخصص حرفة مستقلة عن وجودى الشخصى، أو أن ألتمس فيه علما صرفا، فقد وجدته سبيلا لحياة ، أو للحياة، وفرصة للرؤية ، وإلزاما بإعادة النظر فى كل شيء، نعم كل شيء. لذلك فإن التداخل بين الشخصى والموضوعى وارد، وكذلك فإن التداخل بين الخاص والعام شديد الإلحاح حتى أننى عجزت فى معظم الأحيان عن تجنّبه، وقد ظهر هذا فى بعض الأعمال الباكرة.

ثانيا: المؤثرات الأساسية.

لا أحسب أن الطب النفسى مثله مثل غيره من فروع العلوم، بحيث يمكن معرفة مسار المشتغل فيه من عدّة أبحاث منشورة، أو بعض مؤتمرات محضورة !!!، فارتباطه باللغة وبالبيئة، شديد ووثيق، وبالتالى يكون مسار المشتغل فيه بنفس القدر الذى تأثر ويتأثر فيه بهذين المتغيّرين الأساسيين (اللغة والبيئة) وبقدر وعيه بهما ، وموقفه منهما.

لذلك لزم أن أحدد علاقتى بهما، وما إليهما تفصيلا بالنسبة لمسار تاريخى العلمى على الوجه التالي:

1- اللغة العربية

لست متأكدا هل تأصّلت علاقتى باللغة العربية لأن والدى كان مدرّسا لها، والأهم أنه كان عاشقا لها، أم أن ذلك مرتبط ببيئتى ونشأتى عامّة، علما بأن التداخل بين اللغة العربية، وما هو إسلام هو تداخل شديد التكثيف من خلال القرآن خاصّة، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تأثير اللغة التركيبى على التكوين المفاهيمى الخاص بتطورى العلمى والثقافى هو أمر يتعلق بالفصحى والعامية المصرية على حد سواء (ولعل علاقتى بالأمثال الشعبية ، وديوانى بالعامية خير دليل على ذلك (1/11).

وبصفة عامة أستطيع أن أجزم أن قوّة اللغة العربية، وإيقاعها الأعمق، وعلاقة ضمائرها بتحديد العلاقة بالموضوع تحديدا متميزا، ورسوخها تاريخا – بسبب حفظ القرآن بها جزئيا- كل ذلك كان دائما محركا ومنظّما لتكوين فكرى، حيث اللغة كيان مباشر فى حضور وعيى مع وعى مرضاى، وليس فقط فى أن مرضاى كانوا يمرضون بالعربية. [أنظر مثلا: 1/15 ج / 55].

2- الإسلام:

أحسب أن علاقتى بالإسلام ليست علاقة تقليدية بمعنى أنه معتقد فكرى أو ممارسة عبادات، وأظن أن تأثرى بالإسلام ، فيما يتعلق بمسار حياتى العلمية والمهنية يدور حول ثلاث محاور: التوحيد، والفطرة (التى هى أبدا ليست مرادفة للبدائية) والغيب.

وأعتقد أن التوحيد مرتبط بشكل ما بمنشأ الفكرة المحورية الضامة للأفكار الدائرة فى محيطها (تركز ذلك فى دراستى للسيكوباثولوجى، عن الفصام خاصة (1/12) وفى النظرية التطورية الإيقاعية ( 1/20)، وكذا بالاقتراب الجشتالتى من الظواهر(كل ما يتعلّق بالمراجعات المنهجية، مثل:جـ /8)، وما يتعلق بذلك من ارتباط بالمنهج الفينومينولوجى.

وربما من الفطرة زاد ارتباطى بالإيقاع الحيوى ونبض التكوين البشرى مع نبض الطبيعة، ومن ثمّ استحالة التكامل البشرى، فى أعلى مراتب الصحّة النفسية منفصلا عن التكامل الجدلى مع الطبيعة.

فإذا أضفنا إلى ذلك تأكيد الإسلام على ضرورة اليقين بالـ “مابعد” (الغيب) فإننى أحسب أن رفضى لليقين الحسّى كمفسّر مطلق للسلوك البشرى كان متصلا بهذا البعد أيضا بشكل أو بآخر.

ثم إن انتمائى للإسلام بمعنى الممارسة الشعبية ، والجو الأسرى قد أتاح لى فرصة خاصّة فى طفولتى للاحتكاك بخبرات التصوف شعبية وعائلية، جماعيّة وفردية، سطحية وغائرة. ويبدو أن التصوف كسبيل إلى المعرفة قد أثّر أيضا فى موقفى من المنهج. [يظهر هذا التأثير بداهة فى أبحاث المنهج، والتكامل، كما ظهرت تحديدا فى بعض مراجعات التراث وخاصّة فيما يتعلّق بالنظر فى أمر مولانا الغزالى:جـ /5، أو قراءة بعض مواقف النفّرى جـ: 67، 71].

3- التراث الشعبى:

كما يبدو أن للنشأة الريفية تأثيرها المباشر وغير المباشر فيما أتاحته لى من جرعة الأغانى، والحواديت، والمواويل الشعبية التى تسللت إلى حافظتى فوعيى، وما ارتبط بذلك من عادات شعبية عموما، وما تعلّق منها بالمرض النفسى والأسياد أيضا.

وقد ظهر هذا التأثير منذ البداية فى دراستى الباكرة للحيل النفسية والأمثال الشعبية، وكذا فى تأويل أرجوزة “واحد اتنين سرجى مرجي” (صدرت فى مجلة الصحة النفسية، وجمعت فى كتاب حياتنا والطب النفسى ا/5)، ثم تأكد وتلاحق هذا الاتجاه فى سلسلة: مثل وموال (وحدوتة) (جـ..راجع مثل موّال من جـ/37 -حتى جـ/66 متفرقة)، كما أن أهم مقياس من بين ما أسهمت فى إعداده أو ترجمته من مقاييس كان نابعا أيضا من هذا المصدر، لقياس التفكير التجريدى، وفقر الكلام والأفكارجـ/79)، كذلك تأسست رسائل علمية بأكملها لتحقيق فروض فى هذا الاتجاه (مثل: هـ/ 25) ( أنظر أيضا فقرة 7 فى الملحق).

4- تأثير البيئة الإيقاعية:

وقد يكون هذا التأثير غير واضح من حيث المبدأ، إلا أننى رجّحت أن طفولتى التى ارتبطت بتوقيت طلوع الشمس وغروبها، كما ارتبطت عباداتى برؤية مباشرة بحركة الشمس، طول النهار إلى الليل حتى الفجر، بما واكب ذلك من توقيت بمواعيد الزراعات، وأحسب أن كل ذلك لم يدعنى أستسلم لتشكيل الوقت من خارج علاقتى بالطبيعة، وبالتالى بتشكيل مفروض على الفطرة كما هو الحال فى البلاد المظلمة والغائمة والباردة التى استوردنا منها طبــّنا النفسى الحديث.

والفرض الأرجح هنا يقول إن كل ذلك قد يكون الأرضية التى انبعث منها انتباهى إلى دوريّة المرض النفسى، حتى اعتبرت إلغاء أو تجاوز هذه الدورية فى الصحة والمرض من باب التشويه اللاحق للإنسان، وقد صاغت هذه الدورية (والنوابية) والإيقاع كل فكرى بعد ذلك فى الطب النفسى حتى أصبح الإيقاع الحيوى وعلاقته بدورات الطبيعة، ودورات المرض، ودورات النمو هو الفكر المحورى لمسارى العلمى والإبداعى عامّة. [أنظر مثلا: 1/20 ، ب/48 ، جـ24/78].

5- التجنب الخطر:

كما لا بد من التأكيد على ثلاثة مواقف لاحقة، مكتسبة و باختيار جزئى على الأقل، وهى مواقف سلبية من حيث المبدأ ، إلا أن تأثيرها كان فى أكثر من اتجاه، وأعدد هذه المواقف فيما يلي:

أ- التردد فى محاولات النشر فى الخارج، بالأسلوب المطلوب النشر به، بحيث خطر على بالى أننى لو استـُدرجتُ إلى ذلك رغبة فى الاعتراف المبكر من خارج بلدى، ولو قُبلت أعمالى باللغة المنهجية السائدة، لكان ثمة احتمال أن أكرر نفس النشاط بنفس المنهج، لأحقق نفس التقدير وألقى نفس القبول بقيّة حياتى.

ب- الإصرار على كتابة أفكارى العلمية الأصيلة باللغة العربية ابتداء (أنظر ثبت الكتب والمنشورات بالعربية.

ج- العزوف عن السفر إلى المؤتمرات المزدحمة بتوقيعات الحضور والانصراف، مع احتمال أضعف للحوار الموضوعى.

ثالثا:المسار الفكرى والفعلى فى المجالات المختلفة:

من البديهى أنه يصعب فصل كل مجال عن الآخر فى التقديم لتاريخ فكر بذاته، ولكن للغرض المحدود من هذا التجميع قد يسمح بتقديم تطور هذا العقل الوعى البشرى تحت العناوين التالية:

1- بين الصحة والمرض:

أول الرؤية كانت فى رؤيتى للأمراض النفسية بعيدا عن العيادة والمستشفى النفسى، فحين لبست هذا المنظار الذى يصنّف الناس بمقاييس نوعية – صحّت أم أخطأت- لم أستطع أن أحول بينى وبين أن أرى ما أرى داخل العيادة، خارجها.

فكتبت عن الفصام – وهو محور الأمراض عندى منذ البداية حتى الآن- مقالا أعلن فيه أنه متواتر فى الحياة العامّة بشكل نكاد نغفله، وذلك بعنوان “الفصام فى الحياة العامة”، وكان لهذا علاقة قديمة ظهرت فى اختيارى موضوع رسالة الدكتوراه، الذى كان يدور أساسا حول إثارة ما هو فصام (أو ذهان) كامن فى مختلف التصنيفات النفسية الأخرى (ورد بعض منها في: ب/ 4 ، ب / 5).

واستدرجنى ذلك إلى إشكالة الحد الفاصل بين السواء والمرض ، وألحت على الفكرة أثناء مهمتى العلمية فى فرنسا حين كنت أعمل فى مجال الصحة الاجتماعية فى رصد وتأويل فحص وبائى للمدرسات فى المرحلة الابتدائية لقرية شديدة الصغر فى جنوب فرنسا، وكان زميلى بيير برينيتى (فى خدمة بيير بيشو فى مستشفى سانت آن فى القسم الجامعى الملحق بجامعة باريس) مهتم بما أسماه مستوى الصحة الكونى، ونشر فى ذلك رأيا، ثم كان حضورى المنتظم على هنرى إى صاحب الفكر المتأثر بهوجلج جاكسون فى فرنسا.

فكتبت أولى فروضى عن مستويات الصحة النفسية، محاولا حلّ هذا الإشكال الذى يغرى الكثيرين بأن يحددوا الصحة النفسية بالمقياس الإحصائى أكثر من غيره، وقد وصلت فى هذه المرحلة إلى أن الحل هو ألا تكون ثمة صحة نفسيه واحدة، وإنما أن تكون هناك عدّة مستويات للصحة باعتبارها توازنا بين مكوّنات الذات وبعضها من ناحية، وبين الذات والماحول من ناحية أخرى، وكان لهنرى إى فضل إضافة محدودة لموقع الطفل فى هذا الفرض، بعد أن أطلعته على المسودة) (ملحق مثبت فى 1/6).

لكننى سرعان ما تبيّنت من واقع الممارسة أن المسألة ليست كذلك تماما، وأن هذا الفرض يعيبه غلبة تصوّر تمييزى بين البشر، وكذلك إيحاء بسكون محتمل، مالم تحدث طفرة خاصّة عند بعض الناس دون سواهم.

ولكن يبدو أن هذا الفرض البدئى كان بداية رؤيتى لتبادل الحركة والامتلاء فيما هو صحّة وفيما هو مرض على حد سواء.

وقد ظهر هذا فى النظرية التطورية الإيقاعية ( 1/20) ثم بتفصيل شامل فى دراسة فى السيكوباثولوجى (1/12).

ثم تبنّن ذلك مؤخرا فى اعتبار العاديّة “حالة” وليست واقعا ثابتا، حالة يمكن الانتقال منها إلى فوق (الصحة) أو تحت (المرض) بمعنى أنها مجرد طور محدود قادر على التبادل (جـ/55 فصول).

وهذا الفرض أيضا أصبح متصلا اتصالا مباشرا بموقفى من تقسيم الأمراض النفسية ، وخاصّة فيما اقترحته من محاور جديدة (النشاط- الاستتباب مثلا ب /39).

2- فى مجال تقسيم الأمراض النفسية

وكان هذا الاهتمام بحركية الصحة، وما يصاحب طوريها من أعراض نشطة أو سكون هو منشأ الاهتمام المتصل والمتكرر بتقسيم الأمراض النفسية على بعد النشاط والاستتباب، الأمر الذى رجح صدقه من خلال أبحاث محكمة، ثم تنامى حتى أصبح بعدا مستقلا ما بين النشاط والاستتباب الذى تكرر فى أبحاث (ب / 41).

وتكررت محاولات هذه التفرقة بين ما هو نشط وما هو مستتب، حتى فى المحاور الأخرى التى حاولت إدخالها فى التقسيم السيكاترى من أكثر من منطلق (ب/ 54 ، 55). وفى نفس الاتجاه كانت ثمة محاولات باكرة لتقسيم الاكتئاب (ب/25) و للقلق (ب/32) و اضطرابات الشخصية (ا/12) وفى إعادة تقسيم حالات البارانويا (1/21)، وفى إعادة تقسيم الفصام حسب مستكشفيه وواصفيه الأوائل، إلى ثلاث أنواع متباينة (كريبلين، بلويلر، شنايدر( أنظر 1/21).

أما الفئات الذهانية الجديدة التى اهتممت بوصفها فهي: الذهان الانشقاقى، والوسواس الذهانى، الذهان التفسّخى الدورى، والذهان النزوى، والذهان النكوصى، والذهان المكافئ (أنظر 1/21، 1/12).

3- فى مجال السيكوباثولوجي

(ويشمل النمو النفسى والوظائف النفسية والتطبيقات الإكلينيكية أثناء عرض حالات)

ولعل العلامة الكبرى فى تاريخ فكرى وعلمى هى الإضافة المحددة فى مجال السيكوباثولوجى بما يقارب إرساء دعائم نظرة جديدة أصبحت بعد عشر سنوات من الممارسة والتطبيق نظرية جديدة، وعلاقة هذه النظرية التى أسميتها النظرية الإيقاعية التطورية بنشأتى ولغتى سبق الإشارة إليها.

ولكن يمكن أيضا تتبع هذا الفكر إلـى ممارساتى الباكرة لما هو علاج نفسى بمفهوم التحليل النفسى الفرويدى، ثم التحليل النفسى المرتبط بمدرسة العلاقة بالموضوع وخاصة أعمال جانترب، وأخيرا بعلاقتى بفكر جاكسون، ومن ثمّ هنرى إى، وخاصّة بعد أن حضرت على الأخير فى فرنسا عام 68/1969.

ذلك أن هذه النظرية هى جماع كل هذا من منطلق تطورى بيولوجى أساسا.

ويظهر أغلب هذا الفكر فى المرجع الأساسي: دراسة فى علم السيكوباثولوجى، والمفاهيم الأساسية (1/12 ، 20 ، 21) ، لكنّه بداهة يعاد ويتكرر فى معظم الأعمال، تنظيرا وممارسة (مثل 1: 28 ، 30 ، 34، 36، 39، 44، 46، 48، 53، وكذلك بشكل مكثّف في: ب /45).

ولابد من أقر، مكررا، أن هذا الفكر كانت له إرهاصات فى “فرض مستويات الصحة النفسية على طريق التطور الفردي” التى أشرت إليها حالا

إلا أن تفريعات وتطورات لاحقة أكثر تكاملا وتعقيدا قد ارتبطت بهذا الفكر فيما بعد وظهرت أكثر ما يكون في:

أ- شكل المحاور التشخيصية التى أشرت إليها (ب/55).

ب- مستويات الوعى وعلاقته بالتصوف الإسلامى (1/21).

جـ – الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع (جـ/45).

د- جدلية الجنون والإبداع (جـ/55).

هـ – عن إشكاليّة الزمن (جـ/76 (.

ومع أنه يصعب الفصل تحديدا بين مجال علم النفس ومجال السيكوباثولوجى من حيث تطور فكرى ، فإن تمييز المعطيات فى كل من هذين المجالين عن بعضهما هو تمييز مفيد بشكل ما.

ولا بد من التنويه بأن معظم الإسهامات التى قمت بها فى مجال علم النفس والسيكوباثولوجى هى نابعة من الممارسة الإكلينيكية، حتى إذا ما تذكرنا المقولة الأساسية التى ترفض تعميم ما نجده فى المرض النفسى على الأسوياء وضعنا هذا الفكر فى موضعه، وإن كان ذلك يخالف موقفى الأساسى حيث لا أنظر للمرض النفسى إلا باعتباره انحرافا وتشويها لمسارٍ نمائى فشل أن ينبسط فى طور لاحق من أطوار النمو،وقد سهّل عدم الفصل الحاد بين السواء والمرض على هذه النقلات من الملاحظة الإكلينيكية إلى الفرض العام فى مجال الأسوياء والمرضى على حدّ سواء.

وقد عرضت مجمل أفكارى فى علم النفس العام خاصّة فى شكل حوارات بين طالب وأستاذ (إحياء تقليد عربى قديم) فى دليل الطالب الذكى الجزء الأول (ا/14)، وكانت الإضافات فى هذا المجال تحديدا هى فى كل مما يلي:

1- علم نفس النمو: وقد كانت الإضافة المتميزة فى هذا المجال هى فى مجال ربط نمو الطفل فى تطور علاقته بالموضوع، بنظرية الاستعادة، وبالتالى ربط التأثير الوراثى بالتحليل النفسى ( العلاقة بالموضوع) ، ومن ثم ربط أزمات النمو باحتمال انحراف المسار إلى المرض النفسى، أى ربط النمو العادى، بالنمو المختل كمنطلق لكل الأمراض النفسية، أو باللغة التى نبّهت إليها ربط الأنتوجينيا ، بالسكوباثوجينيا (1/12 ، 1/9).

2- أما الإضافة فى مجال سيكولوجية الإرادة فهى مكمّلة لأريتى ومتعلّقة بالموقف الغائى للذهان من ناحية (1/12) وتعدد مستويات المخ من ناحية، ومحاور الوعى من ناحية ثالثة، وأخيرا بما لها من تطبيقات عملية فى مجال الطب النفسى الشرعى (ب/51).

3- وفى مجال الحيل النفسية جاءت الإضافة من خلال البحث عن جذورها فى المثل العامى المصرى (الحيل النفسية فى الأمثال العامية: فى ا/5) ثم مثل وموال، فى معظم تفسيرات ما اخترنا من أمثلة.

4- وفى مجال طبيعة التفكير وعملية التفكير كان التركيز على أهمية الفكرة المحورية فى ترابط الفكر وغائيته والقدرة على التجريد (وظهر هذا في: ا/12 وفى اختبار الأمثال تطبيقا عمليّا: جـ/79).

5- وقد وضعت نظرية لتطور الانفعال من التهيّج البيولوجى العام إلى المعنى ، نشرت الجزء الأول منها (ماهية الوجدان:جـ/ 33) ورغم تمام خطواتها فلم أنشر بقيتها التى تشيرإلى اختفاء الانفعال كظاهرة مستقلّة، فى المعنى ككيان متكامل فى أقصى درجات تكامل النضج (تحت النشر).

6- وبوعى يقظ نحو ما لحق بالطب النفسى (وعلم النفس) من كوارث نتيجة إهمال تناول الوعى كما ينبغى، وربما بتأثير غير مباشر لهنرى إى فى تبنّيه لما يسمّى “علم نفس الوعي”، تزايد اهتمامى بهذا الكل الذى أهمل حتى أصبح فى الطب النفسى يعامل باعتباره فضلة، أو حتى غير موجود.

ويبدو أن علاقتى بما هو وعى يمكن الانتباه إليها من ناحية باعتبارها الأساس الذى ينبنى عليه موقفى من المنهج الفينومينولوجى، وحكمى الإكلينيكى على المريض النفسى ككل، ومن ناحية أخرى فإنه يتعلق بموقفى من تعدد مستويات التركيب البشرى، حيث كل تركيب ليس سوى مستوى من مستويات الوعى.

وقد اعتبرت الوعى فى فترة باكرة (ا/14) بمثابة الوساد أو الأرضية الواجب توافرها حتى تقوم الوظائف النفسية المحددة بعملها من خلال هذا الوساد، إلا أن هذه الفكرة نسخت مؤخرا حيث أصبح مفهومى للوعى أنه الكل الذى ليس مرادفا لمجموع أجزائه، وأنه بالتالى المستوى الكلى لكل تنظيم تصعيدى أو محورى، وقد قدّمت العلاقات المحتملة والمتداولة لهذا المفهوم رابطا إياه بخبرات التصوف خاصّة (ا/21).

7- وفى مجال الفروق بين الجنسين، اتخذت سبيلا أؤكد فيه الفروق بشكل يمكن تجاوزه للجنسين طولا على مسار التكامل، وكان المدخل بيولوجيا لاختلاف الجنسين على مسار التطور (جـ/1) وهى رؤية نابعة – بشكل ما- من البيئة حيث البداية هى قبول الفروق وليس تجاهلها، ثم إذابة الفروق بالاقتراب الضّام من هدف أبعد مشترك، وقد شمل هذا التنظير إعادة تقسيم العلاقات الثنائية من خلال مفاهيم البيولوجى من حيث التكافل المحيى، والتكافل المميت، والتكافل الطفيلى، والتكافل الاستغلالى، والتكافل المهلك.

8- وحول طبيعة وجوهر الإبداع كان تطورى الفكرى شديد التحديد شديد التجاوز، وقد جاءت الدراسة الباكرة عن العدوان والإبداع (جـ/6) أقرب إلى دراسة العدوان منها إلى دراسة الإبداع، ثم انتقلت بعد ذلك إلى جوهر الإبداع ذاته فى نظرية متكاملة تماما عن الإيقاع الحيوى ونبض الإبداع (جـ/45) ، ومنه إلى جدلية الجنون والإبداع (جـ/55) إلى طبيعة الإبداع (تحت النشر)، هذا بالإضافة إلى الدراسة النقدية التى لم تدع فرصة لإعادة النظرفى الإبداع إلا تناولتها (مثل: 31 ، جـ / 62 ، جـ 78).

9- وفى المجال التطبيقى أعدت إحياء طريقة البحث فيما يسمّى ” تقرير حالة” فى سلسلة حالات وأحوال (جـ 11، 14، 17، 20، 21، 25، 57، 59، 64، 70، 73). حيث تناولت عرض الحالة تركيبيا أساسا، ثم على المسار الطولى ما أمكن ذلك، عارضا جانبا من التنظير السابق فى السيكوباثولوجى خاصّة، وفى التقسيمات المقترحة، وإلى درجة أقل فى التناول العلاجى.

4- فى مجال المنهج والقياس:

كل ذلك كان لابد وأن يرتبط أشد الارتباط بموقفى من المنهج، حيث كان يلحّ على طول الوقت أسئلة من قبيل: من أين لى هذا؟ وكيف التواصل به؟ ثم كيف أتحقق منه؟ وكان يقينى الخاص هو أن هذه المعطيات ليست من قبيل التفكير المجرد على مقعد ذى مساند مريحة (كما يقال)، كما كنت دائما أعلم وأمارس فرضا يقول أنّ ثمة منهجا محددا يجمعها من جهة، ويفتح الآفاق لمثلها من جهة أخرى.

وقد كان هذا التحدّى الـملقى فى وعيى طول الوقت شديد الصعوبة شديد الدلالة، ولكنّه أيضا كان مرتبطا أشد الارتباط بموقع مجتمعى على مسار التاريخ من جهة، وعلى سلم التطور من جهة أخرى.

وكعادتى حين أصل إلى المصداقية بالتلاقى الطولى عثرت على ضالّتى فى منتصف الطريق حين وعيت فتعهّدت يسمّى المنهج الفينومينولوجى، فقد اكتشفت، بأثر رجعى نسبيا أننى إنما أتبعه فى ما أمارس من أبحاث ومعايشة ووعى مشارك ثم تنظير، وهو منهج شديد الخطورة والصعوبة ، بقدر ما هو شديد السلاسة واليقين الأقرب إلى قوانين البيولوجى الحقيقية، وحين أعود لأصنف هذا الثبت المنشور بأبحاث أجدنى لا أنتمى إلا إلى معطيات هذا المنهج دون سواه

وقد كتبت فى ذلك ( فى المنهج) مباشرة (جـ/8) ، ثم إنى فى دراستى عن إشكالية العلوم النفسية (جـ/29) قدّمت نقدا مستفيضا للمنهج عامّة، ومنهج النقد النفسى خاصّة، فيما يتعلّق بمناهج البحث فى العلوم النفسية قاطبة، كما قمت مع بعض طلبتى باختراق السياج التقليدى فى أبحاث العلاج الجمعى خاصة (أنظر: 1/9، ب/21، ب/27، و /5، و/14، و21، و/30، 32). وقد كان البحث العلمى الأساسى هو من خلال نموى الشخصى، وكان نموى الشخصى من خلال الممارسة الإكلينيكية عامّة، والعلاج النفسى للمرضى الذهانيين خاصة، سواء فرديا أوجمعيا تحت مظلة مُحكمة متغيّرة من العقاقير.

وقد شمل ذلك إحياء طريقة “عرض الحالة” التى كادت تتوارى خلف الاتجاه الاختزالى (أنظر: 1/9، ب/21، ب/27، و/5، و/14، و21، و/30، و32).

وقد ارتبط ذلك بمحاولات فى استعمال الاختبارات النفسية من منطلق البيئة المميزة واللغة العامية المصرية، فقمت بالمشاركة فى ترجمة اختبار منيسوتا إلى اللغة العربية العامية، واشتققت اختبارا للقلق والاكتئاب من بعض عباراته ومن العبارات التى يعبّر بها المرضى المصريين عن اكتئابهم وقلقهم، وكذلك ترجمتُ اختبار الميدل سكس للحالة النفسية، ولم أثبت كل ذلك فى ثبت المنشور رغم وفرة استعماله لأننى لم أجد فيه ما يرضينى بالمعنى الحقيقى الذى يسمح لى أن أقتنع بإمكانية استعمالها للبيئة المصرية.

ثم جاءت الإضافة الحقيقية فى هذا المجال فى اختبار الأمثال العامية لقياس العملية التفكيرية، على مستويات متصاعدة (جـ/79)، فكانت النتائج واعدة فعلا، ومتصلة بجذور فكرى ومعايشتى الإكلينيكية السالفة الذكر، وكذلك صممت اختبارا للأمثال لإسقاط الاكتئاب دون سؤال مباشر، إلا أنه لم يستعمل إلا فى بحث واحد (و/26) فلم أدرجه فى الثبت الخاص بذلك رغم أننى أعتقد بأنّه واعد وشديد الالتصاق بالبيئة..

5- فى مجال العلاج:

بدأت مسيرة العلاج عامّة دون أن أستطيع الفصل بين ما يسمى العلاج النفسى وغيره من أساليب العلاج، حيث استحال على منذ البداية أن أمارس أى علاج ولا أعتبره علاجا نفسيا أصلا. وكانت بدايتى عامة – مثل سائر جيلي- تتلوّن بدرجة ما من التحليل النفسى جنبا إلى جنب مع العلاج بالعقاقير وكذلك الاستعمال الوافرللعلاج الفيزيائى (الكهربائي). وقد كان هذا التباعد الظاهرى بين اتجاهين متباينين هو التحدى المناسب الذى أدّى إلى اقترابى أكثر فأكثر من التفسير البيولوجى للظاهرة البشرية، وخاصّة بالنسبة لما يسمى السيكوباثولوجى و العلاج النفسى، وقد أدّى هذا التفسير البيولوجى إلى تفسير العلاج الكهربى فى إطار تنظيم الإيقاع الحيوى ( ب/36 ، جـ/24)، وكذا إلى وضع فرض طريقة عمل العقاقير باعتبارها منظّمات لاستعادة النمط الكفء لترتيب المخ (ب/53)، بما يساهم فى تحقيق حركية الصحة النفسية.

وقد كان هذا التزاوج بين هذين القطبين مفيدا أيضا فى خبرة العلاج الجمعى حيث سمح بعلاج الذهانيين بالعلاج النفسى الجمعى تحت مظلة من العقاقير المتميّزة، والتدخل للتنظيم الفيزيائى أحيانا.

ثم إن تاريخ خبرة تطور العلاج الجمعى فى ممارستى، له مسار يستحق أن ينفرد به.، فقد بدأت خبرة العلاج الجمعى ببادرة ذاتية مع مجموعة من الزملاء والأصدقاء من غير المرضى، ثم بدأت الخبرة فى العلاج الجمعى للمرضى تتميز أكثر فأكثر، وكذلك ترتبط بملامح البيئة ارتباطا وثيقا، وكذلك تدرّجت دون معوّقات حتى استطاعت أن تنفى كثيرا من الشائعات التى تصف مجتمعنا دون أن تختبر، فتمّ من خلال هذا العلاج الجمعى تخطى حواجز وتكسير أصنام كان يبدو -قبل التجربة- أنها نابعة من البيئة ومعوّقة لحركية العلاج الجمعى، فاستطعنا أن نتخطّاها بشجاعة وسلاسة وبأقل قدر من المضاعفات، ثم تميزت طريقة العلاج الجمعى فى مجتمعنا بمشاركة عدد هائل من الممارسين الأصغر، ثم إرساء برنامج للتدريب المنتظم، حتى كادت تصبح مدرسة تؤكد على كل من: الارتباط بالبيئة، وعدم التجانس فى تشخيص المجموعة العلاجية ، وإمكانية العرض المفتوح، والتكامل مع العقاقير، والعلاج الفيزيائى المواكبين بطريق تكاملية دقيقة.

قد ظهرت أصعب تحديات المنهج البحثى فى هذا المجال، ومع ذلك أجريت الأبحاث حول مفهوم الشخصية التركيبى من خلال العلاج الجمعى ( 1/9، ب/21، ب/27، و/5، و/14) ومسار الضلال فى العلاج الجمعى (و/23)، ثم دراسة الوجه الإيجابى لظاهرتى الاكتئاب والعدوان من خلال تفاعلات العلاج الجمعى (و/30).

كذلك يمكن الرجوع إلى موقفى عامّة فى العلاج من خلال متفرق المنشور من أبحاثى فى هذا المجال (مثل: ب/ 21، 27، 29، 32، 36، 38، 44، 48- وكذلك جـ/ 3، 7، 10، 4، وأيضا فى الرسائل التى أشرفت عليها حيث كانت دراسة مسجّلة ومقننة لعلاج أقوم به شخصيا، ومنها هـ/ 5، 21، 24، 30، 32).

ثم انتقلت المرحلة – جنبا إلى جنب مع العلاج الجمعي- إلى علاج الوسط الذى تميز بالتناوب المحكم بين التهدئة والتنشيط، والنكوص المحسوب، وتوقيت استعمال العقاقير والكهرباء على مسار الخطة العلاجية.

وثمة أعمال أشمل وأكثر تفصيلا حول علاج الوسط، لم تنشر، وبالتالى لم تثبت فى القائمة، لتشرح هذه المرحلة.

وبصفة عامة، ودون إضافة خاصّة فإن خبرة العلاج لا تكتب ، وإنما تتضح على صاحبها وعلى سائر الأعمال، لذلك فإننى أعتبر أن أغلبها لم ينشر، وأضيف ، ولن ينشر بالمعنى السائد حتما.

6- فى مجال قراءة وتحليل التراث الشعبي:

بدأ هذا الاهتمام مبكرا-كما ذكرت- فى دراسة للحيل النفسية والأمثال الشعبية، وكذا فى تأويل أرجوزة ” واحد اتنين سرجى مرجي” (في: ا/5)، ثم تأكد وتلاحق هذا الاتجاه فى سلسلة: مثل وموال (وحدوتة) (جـ. راجع مثل موّال من جـ / 37، 40، 43، 44، 46، 50، 52، 53، 58، 61، 63، و66).

وأخص بالذكر قراءة متعددة التناول لحدوتة شعبية متكررة فى أكثر من بيئة عربية (جـ/ 61).

ثم دراسة مقارنة عن الشواهد النفسية فى الأمثال الشعبية البحرينية والمصرية (تحت النشر).

هذا بالإضافة إلى وضع اختبار الأمثال العامية المصرية لقياس الفكر التجريدى ، وأنواع أخرى من اضطرابات الفكر والكلام (هـ/4).

7- فى مجال الرواية والقصة القصيرة:

لم تكن البداية فى هذا المجال بمثابة ” هواية ” أدبية”، وإنما كانت إحدى محاولات الخروج من مأزق الوعى المعرفى الذى نشأ من الممارسة الإكلينيكية، ثم لم تستوعبه أداة المنهج العلمى التقليدى. ومن خلال البحث عن أداة ، ومحاولة اختراق المنهج، للتعبير عما وصل وعيى من حقيقة وطبيعة النفس، فى الصحة وغير ذلك، بدأ الشكل القصصى يجد سبيله إلى أعمالى المنشورة (وغير المنشورة).

ففى فرنسا كانت البداية، فظهر الشكل القصصى فى كتاب عندما يتعرّى الإنسان (ا/7)، وبالرغم من أنّه أخذ طابع الحالات العياداتية، إلا أنه لقى احتفاءً فى المجالات الأدبية.

ثم جاءت الرواية الطويلة الوحيدة ذات الجزئين ( المشى على الصراط: 1/8) ، الأول أقرب إلى السيرة الذاتية لإنسان يعانى أزمة وجود، وقد أسميتها الواقعة ، فى محاولة إعلان أنها قيامة الداخل إذ يثور ويزلزل زلزالا، والجزء الثانى هو مدرسة العراة، وهو الجزء الذى عرض بأسلوب روائى كيفية وطبيعة الرؤية المختلفة من الزوايا المختلفة للعلاج الجمعى (1/8)، وقد استقبل المجتمع الأدبى هذا العمل برحابة ونقد متميز وصل إلى درجة أن اعتـُبر عملا أدبيا صرفا، فحازت الرواية على جائزة الدولة للرواية سنة 1980، وكذلك على وسام العلوم والفنون من الدرجة الثانية.

ثم جاء الموقف من النقد الأدبى أكثر تحديدا وتوليفا بين هذين النشاطين فى مجال العلاقة بين الطب النفسى والأدب.

8- فى النقد الأدبى:

منذ وقت قريب تماما، حين قدّمت عملى الأخير عن “دورات الحياة وضلال الخلود فى حرافيش نجيب محفوظ” (جـ/78)، فى الندوة الدولية التى عقدت فى كلية الآداب، جامعة القاهرة، فى مارس هذا العام (د/ 17)، تبيّن لى أن هذا المجال من نشاطاتى هو الـمـَـعبر الحقيقى بين ممارستى الإكلينيكية، ونشاطاتى العلمية والحرفية، وبين نشاطى الإبداعى فى مجال القراءة والنقد، ذلك أن نقد محتوى عمل أدبى، بما أعتبره إعادة تأليفه، هو بمثابة إعادة صياغة حالة بمنهج وصف الحالة من منطلق فينومينولوجى.

وقد تطور موقفى فى هذا المجال تطورا يستأهل السرد المستقل، لأنه تطور يكاد يكون موازيا إن لم يكن مطابقا لتطورى فى مهنتى وعلمى. فقد دأبت على نقد المنهج النفسى فى النقد الأدبى (جـ/29) رغم أننى فى نفس العمل أعدت صياغة عقدة أوديب من خلال إعادة قراءة هملت والسراب وشهرزاد باكثير، (نقد النقد)، لكننى تبيّنت مؤخرا أن رفضى لمنهج النقد النفسى هو رفض لوصاية العلوم النفسية على الأدب أو ادعاء سبق علم النفس على الحدس الإبداعى للأديب، لكننى لم أرفض أبدا عمق الحوار بين مجالى المعرفة يثرى كل منهما الآخر، وهذا ما كان من نشاطى فى هذا الحقل.

وحين أذكر دراساتى الباكرة فى هذا المجال، أو أعود إليها أجد أننى قد تناولت الأمر كأسطح ما يكون فى دراستى للغبى لفتحى غانم، وإلى درجة أقل فى دراستى لشحاذ نجيب محفوظ، ثم أقل فأقل فى دراستى لرباعيات صلاح جاهين (فى 1/5) وقد أنكرتُ دراستى الأولى تماما (الغبي)، ثم عدت فنسخت دراستى الثانية (الشحاذ) ( ا/24)، وتناولت الثالثة فى بحث مقارن مع رباعيات سرور والخيام من وجهة نظر أخرى (جـ /23).

فإذا أعدنا للنظر فى خطوات التسلسل التاريخى لهذه النشاطات، فقد نجد تحقيقا للفرضية الأولى، أى أن هذا التطور هو تطور مواز لتطور عملى فى المجال الإكلينيكى.

وقد كان أهم نقد قدّمته فى الشعر هو الدراسة المقارنة لرباعيات الخيام وسرور وجاهين (جـ/23)، (بعد بداية متواضعة لنقد ديوان متواضع:جـ/13)، وفى هذه الدراسة للرباعيات الثلاث فارقت بين مواقف العدوانية البارانوية عند سرور، والانسحابية الشيزيدية – النكوصية أحيانا- عند الخيام، والثنائية الوجدانية المتعلقة بالموضوع عند جاهين.

لكنّ دراساتى المنشورة فى مجالى الرواية الطويلة ومجموعات القصص الصغيرة هى الأكثراقترابا من المنهج الفينومينولوجى (مثل: جـ/ 13، 23، 28، 35، 78).

وقد كانت أعمال نجيب محفوظ، وفيدور ديستويفسكى هى أكثرما قدّرت أنه إضافة إلى علمى وممارستى الإكلينيكية، وقد جمعت مؤقتا ما قمت به من نقد لأعمال محفوظ فى كتاب (1/24)، إلا أن ما نشر نقدا لديستويفسكى لم يكن سوى نبذة عن الطفولة من قصّتى نيتوتشكا نزفانوفنا والفارس الصغير لديستويفسكى (جـ/26)، أما الأعمال الأهم – فى رأيى- فلم تنشر، وخاصّة نقد الأبله، وقرية ستيبانتشيكوفو وسكانها، ورواية مذلون مهانون.

أما الأعمال النقدية الهامّة التى قمت بها وقدّمتها فى ندوات جمعية الطب النفسى التطورى فهى التى لم تنشر بعد، وفى تقديرى أنها مكمّلة حتما لهذه المنطقة الهامّة من نشاطى النقدى المعبر، وأهمها نقد رواية السكة الحديد لإدوارد الخراط، ومجموعتين من القصص القصيرة للمخزنجى، مجموعة ليوسف إدريس، وعملين لألبرتومورافيا، وقراءة فى عزلة جارثيا ماركيز (مع مقارنة ضمنية بالحرافيش)، وكلّها، بعد المراجعة ، تعد إسهاما فى كل من النقد الأدبى والسيكوباثولوجى فى آن.

9- فى مجال الشعر

وقد كان مأزقى فى الشعر أصعب، حيث لم ألجأ إليه اختيارا بقدر ما اضطررت إلى الاستجابة المركّزة حين غمرتنى فضفضة اللغة من ناحية، وقيود المنهج التقليدى من ناحية أخرى، فكاد المعنى يضيع بين الهلامية والتجزئ.

وقد بدأت المحاولة أيضا من الواقع الإكلينيكى، وكان ثمة تحدٍّ قد ُألقى فى وعيى قبلت من خلاله أن آخذ على عاتقى إثبات فرض يقول أنه يمكن دراسة علمى هذا (وخاصة جانب السيكوباثولوجيا منه) بلسان أهلى بأصعب أكثر أساليب التعبيرتكثيفا، ولإثبات ذلك كتبت ما تصوّرت أنه سيكوباثولوجية الأمراض؟ النفسى باللغة العربية شعرا (ديوان سر اللعبة ا/10)، وكما حدث فى بالنسبة لروايتى الطويلة، استقبل هذا الديوان الأول فى مجال النقد باعتباره شعرا خالصا، حتى صار تحديا أن يكون متنا لعلم هو السيكوباثولوجيا، وبقبولى هذا التحدى كتبت شرحا على المتن، فخرج من خلال هذا الشرح أهم أعمالى حتى الآن (دراسة فى علم السيكوباثولوجى ا/ 12).

ثم كتبت ديوانا بالعامية العربية (ا/11)، كان شديد الاتصال بخبرتى فى العلاج الفردى فالجمعى، ألحقت به شرحا مختصرا فى ماهية العلاج النفسى.

ثم تسلسل الشعر عندى حتى أخرجت ديوانا ثالثا هو البيت الزجاجى والثعبان، (ا/18) وثمة ديوانان آخران (لم ينشرا وإن كان قد مضى على كتابتهما ما يقرب من عشر سنوات) هما: “ضفائر الظلام واللهب” ، و”زاد الأولياء”.

10- فى السيرة الذاتية وأدب الرحلات

وفى حدود استحالة كتابة السيرة الذاتية كما ينبغى فى مجتمعنا خاصة، صدر لى عملان بـهما جرعة من السيرة الذاتية أكبر مما يمكن طرحه فى مرحلتنا الراهنة.

أما العمل الأول: حيرة طبيب نفسى (1/6) فكان يتعلّق بشرح مرحلة باكرة من تطورى كطبيب، فهو سيرة مهنية ذاتية إن صحّ التعبير، ورغم صدوره مبكرا بشكل ما (1972) إلا أنه اشتمل على النقلات الأساسية فى مجال التطبيب والممارسة المهنية حتى ذلك الحين.

أمّا جرعة السيرة الذاتية ( الجزئية حتما) فقد أطلّت من خلال عنوان فرعى (رحلة الداخل والخارج) ألحقته بعملى فى أدب الرحلات “الناس والطريق”، (ا/23)، حيث وصفت رحلة مع أولادى خلال شهر وثلاثة أيام إلى أوربا فى حافلة مشتركة.

11- أخرى:

على أن ثمة أعمالا لا يمكن إدراجها معا، كما لا يمكن إغفالها لدلالتها الخاصة، والمنشور منها متناثر فى ثبت أعمالى يجدها القارئ إن أراد تحت ما ليس كذلك ، لكننى أخص بالذكر عملا محددا وهو ما أسميته حكمة المجانين (ا/13)، وقد كنت قد أعطيته عنوانا فرعيا بدا لى أهم من العنوان الرئيسى وهو طلقات من عيادة نفسية، وقد حوى ألف طلقة وطلقة، وهو نوع من الأدب شديد التركيز، أقرب إلى نوع كتابة جبران خليل جبران فى “النبي”، إذ هومكثف..سريع الإيقاع.. فى مواجهة، وأحسب أنه إذا أعيد شرح هذا المتن، فإنه قد يتيح الفرصة لعرض رؤية تكاملية لموقفى وتاريخى عامّة، رؤية أقرب إلى المسرح، إذ يغطّى مساحة تصلح لولاف أكثر تكاملا لمسيرة حياتى.

ثم ثمة إعادة نظر فى ماهيات فكرية ووجودية لا يمكن أن تحسب إلا على الفلسفة

وأخيرا، فلا مفر من إعادة الإشارة إلى القراءة النقدية للتراث العربى القديم مثل (جـ 31، 34، 39، 42، 46، 54).

[1] – لم أضع قرض الشعر وكتابة القصة، والنشاط النقدى الأدبى ضمن الهوايات لأننى أعتبرها جزءا لا يتجزأ من التاريخ المهنى والعلمى المتخصصين.[2] – لما كانت علاقتى الشخصية بهذا البند شديدة الضعف، رغم احتمال إيجابيات الحوار، والاطلاع على وجهات نظر مختلفة، إلا أن ما آل إليه هذا النوع من النشاط العلمى جعلنى أقل اهتماما أن أجيزها كعلامة مميزة فى تاريخى العملى وعلى ذلك:[3] – لم أورد هنا سوى مختارة مما أعتبر أن مشاركتى فيها كانت من موضع المسئول عن لجنتها العلمية رئيسا أو مشاركا أساسيا، أو أن ما قدمت فيها من بحث أو أطروحة كانت ذات دلالة خاصة بتطور فكرى.